第6章

放射線の人体影響

前章では、個人が被ばく線量を管理するためには、線量計を着用し、線量限度を遵守することが必要だと述べました。 これらの考え方は、過度の放射線被ばくが人体に良くない影響を及ぼすことに由来します。この章では放射線の人体影響についてご説明いたします。

(1)放射線の細胞影響

放射線の人体影響は、細胞レベルの放射線障害が積み重なって生じています。

細胞レベルの放射線障害は、放射線がDNAを電離して、これを損傷あるいは切断する直接作用と、

放射線によって細胞内の水分子が反応性の高いOHラジカルやH2O2などの活性種となり、これらがDNAと化学反応をして損傷を引き起こす間接作用によって生じます。

生体にはDNAに障害を受けた時に自律的にそれを修復する機構が備わっています。

DNAを損傷した細胞は、通常の場合、修復機能によって正常な状態に戻りますが、一定確率で修復ミスが生じると突然変異となり、がん化(無秩序な増殖状態)することがあります。

またDNAを切断された細胞は、修復が不完全なために細胞死することがあり、その割合が多くなると多くの臓器に障害を来す可能性があります。

(2)確定的影響と確率的影響

放射線の人体への影響について、その分類を見てみましょう。

放射線の人体影響の分類

による分類 |

||||

|---|---|---|---|---|

| 身体的影響 | 急性障害 | 紅斑、脱毛、不妊 | (しきい値あり) |

|

| 胎児の発育障害 | ||||

| 晩発障害 | 白内障 | |||

| がん・白血病 | (しきい値なし) |

|||

| 遺伝的影響 | 遺伝的障害 | 先天異常* | ||

*ヒトでは確認されていない。

出展: 原子力・エネルギー図画集を参照

放射線の人体への影響は症状により分類すると、放射線を受けた本人に症状が出る「身体的影響」と放射線を受けた本人の子孫に症状が出る「遺伝的影響」に分けられます。 さらに、身体的影響は被ばく後数週間以内に症状が現れる「急性障害」と、被ばく後数ヶ月~十数年後に症状が現れる「晩発障害」に分けられます。

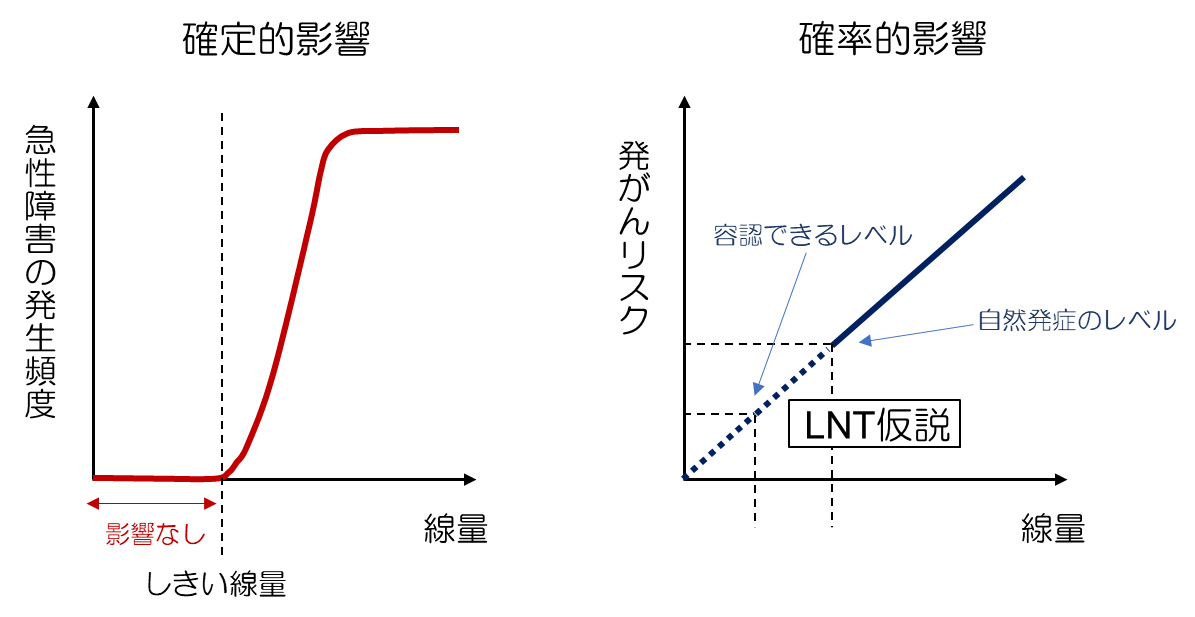

また他の分類方法として、しきい線量(ある一定の限界線量)がある人体への影響を「確定的影響」と呼び、ないものを「確率的影響」と呼びます。 確定的影響は、低線量域においてほとんど症状は現れませんが、しきい線量以上の放射線に被ばくした場合に症状が現れます。 しきい線量は障害の種類によって異なり、被ばく線量が多いほど、その症状も重くなります。

確率的影響は、放射線に被ばくした人すべてに現れるわけではなく、その一部の人にある確率で現れます。

確率的影響の発生率はLinear Non-Threshold : LNT仮説が用いられることが多く、この場合、放射線による発がんリスクはしきい値を持たず、また被ばく線量に比例すると考えられます。

LNT仮説は、影響評価の難しい低線量被ばくを安全側に見積もるための「仮説」となっています。今までの科学的調査において100 mSv以下では、人のがん発生率の増加は確認されていません。

確定的影響と確率的影響の概念を図にまとめます。

(3)被ばく線量と確定的影響

被ばく線量に対する全身被ばくの放射線障害と局所被ばくの放射線障害を表に示します。

全身被ばくの場合

出展:原子力・エネルギー図画集を参照

局所被ばくの場合

出展:原子力・エネルギー図画集を参照

1回に100 mSv以下の被ばくであれば、臨床症状は見られません。しかし、被ばく線量が増えるにつれ、様々な症状が発生します。

したがってICRPは、「有害な確定的影響を防止し、また確率的影響(がんと遺伝的影響)を容認できると思われるレベルにまで制御する」ことを目的に、線量限度を勧告しているのです。