第5章

個人線量計

前章では、代表的な放射線の単位と量について、放射線防護の観点からまとめました。

前述の通り、防護量(等価線量・実効線量)を直接測定することはできません。なぜなら、放射線が与えるエネルギーは組織・臓器ごとに異なり、また位置や深さによっても異なるため、防護量の実測には無限に測定点を設ける必要があり、これを人体に対して行うことは不可能だからです。

そこで実用量である「個人線量当量」が定義され、被ばく線量を過小評価することのない代表的な人体の深さ(d mm)を考慮し、線量を評価することになりました。

このとき、個人線量計(ルミネスバッジ等)が使用されます。

(1)個人線量当量

個人線量当量の種類を詳しく見てみましょう。

-

① 1 cm線量当量 Hp(10) [Sv]

外部被ばくによって、眼の水晶体と皮膚以外の臓器・組織が受けた等価線量を評価する時、また実効線量を評価する時に用います。

-

② 3 mm線量当量 Hp(3) [Sv]

外部被ばくによって眼の水晶体が受けた線量(等価線量)を評価する時に用います。

なお、水晶体の等価線量は、場合によって70 μmあるいは1 cm線量当量で評価されることがあります。

-

③ 70 μm線量当量 Hp(0.07) [Sv]

外部被ばくによって皮膚が受けた線量(等価線量)を評価する時に用います。

これらの個人線量当量は、個人線量計を用いて測定することができます。

(2)被ばく線量の測定手法

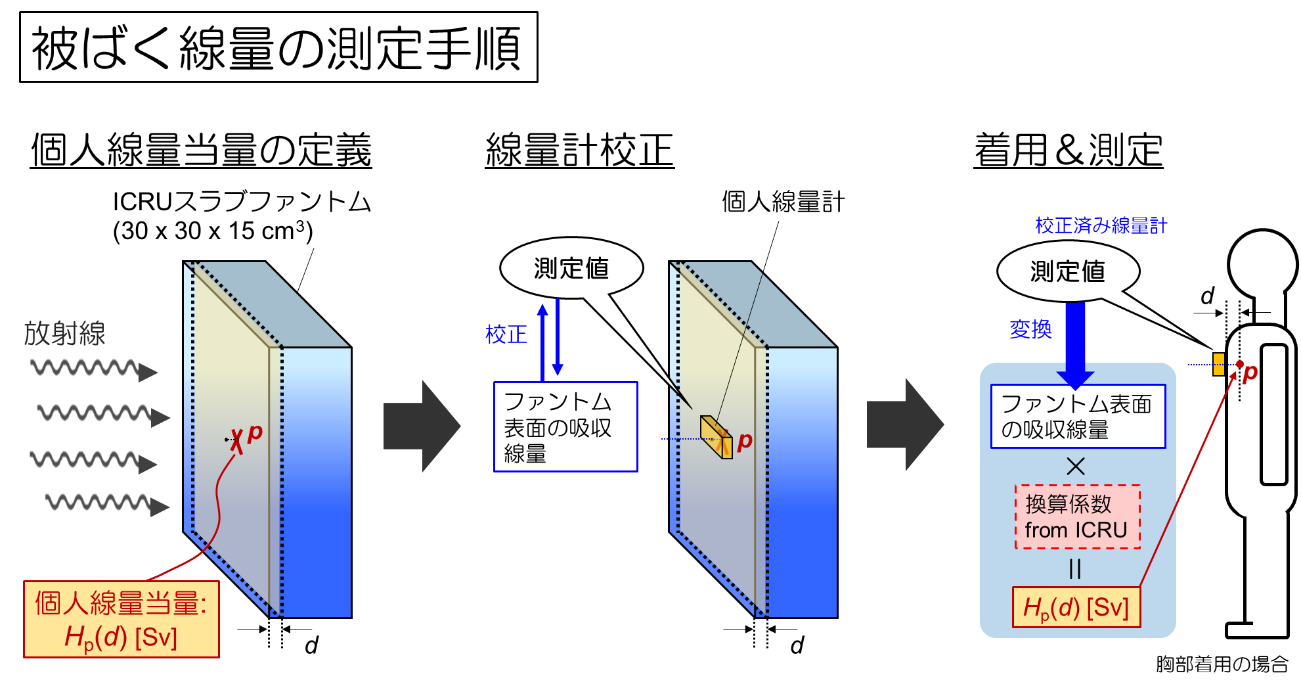

個人線量計を用いた被ばく線量の測定手法をご説明いたします。

個人線量当量の定義の通り、人体の深さd mmの位置に線量計を置いて線量測定をすることは不可能です。

そこで個人線量計を用いて人体表面の吸収線量を測定し、これにICRU(国際放射線単位・測定委員会)による換算係数(放射線の線質を加味した係数)を乗じることで、個人線量当量を求めます。

換算係数は、放射線の線質(種類やエネルギー)によって、また求めるべき線量当量の種類によって異なります。

これにより、組織・臓器の放射線感受性の違いや放射線の線質による人体影響の違いが加味されます。

被ばく状況に応じて、各部位に装着した個人線量計から得られた個人線量当量を用い、等価線量および実効線量を評価します。これにより線量限度に基づく個人の被ばく線量管理が可能となります。

(3)線量限度

国際防護委員会(ICRP)は、1977年勧告、1990年勧告、2007年勧告(それぞれICRP publication 26, 60, 103)と、

放射線防護の基本的な枠組みを定めてきました。その中で、「有害な確定的影響を防止し、また確率的影響を容認できると思われるレベルにまで制御する

(第6章 放射線の人体影響をご覧ください)」ために、個人の計画被ばく(予め放射線防護が可能な被ばく)に対して線量限度を勧告しています。

日本では、1990年勧告を取り入れた「放射性同位元素等の規制に関する法令(旧放射線障害防止に関する法令)」で、放射線業務従事者の線量限度を以下のように定めています。

線量限度

| 50 mSv/1年かつ 100 mSv/5年 |

5 mSv/3月 (女子*¹) |

50 mSv/1年かつ 100 mSv/5年*³ |

500 mSv/1年 | 2 mSv/妊娠期間*² |

|---|---|---|---|---|

*¹ 妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠中の者を除く。

*² 妊娠と診断されてから出産までの間。

*³ 令和3年4月1日施行の電離放射線障害防止規則等の改正により150 mSv/年から引き下げ。